導讀 · 2023.07.06

冷戰結束後,國際製度成為大國競爭的一個重要領域。在當今世界正在經歷的百年未有之大變局中,大國圍繞國際規則和國際製度的競爭對全球經濟治理體系的走向產生深刻的影響。

中國人民大學國際關系學院田野教授從「報酬遞增」視角來解釋當前大國何以重視國際規則和國際製度的競爭,分別闡述了報酬遞增的思想源起、國際製度的報酬遞增機製並給出了全球經濟治理體系中的相應案例。他指出,在協調效應、學習效應和適應性預期的作用下,在國際製度領域中的初始優勢很可能轉化為長期優勢,促使大國在這一領域進入競爭狀態。他認為,隨著全球經濟治理體系的改革與新興議題的出現,中國有可能通過國際規則的製定獲得先發優勢,實現「換道超車」。

本文由IIA學術編輯組根據田野教授在香港中文大學(深圳)前海國際事務研究院主辦的百川論壇——「第二屆中國政治經濟學理論與實踐:中國式現代化與高水平對外開放2023研討會」上的演講整理而成。

全球經濟治理體系的核心問題是國際經濟規則的製定和實施。傳統上把國際規則和國際製度看作是合作的一種工具,但是國際規則和國際製度也可能成為大國競爭的工具。在此呼應本屆論壇主旨說明中提到的「我們要深刻認識到規則的製定權已經成為中美競爭的核心,中國最有效的應對方法就是實施第三次開放,要註重話語權和規則問題,強化規則就是生產力的歷史」。「規則是生產力」,這是經濟學的一種表述。我們也可以說「規則就是權力」,這是政治學的一種表述。至於規則何以成為一種權力,還需要進一步的討論。

探討當下的全球經濟治理,很難脫離中美競爭的背景。中美的國際規則、製度之爭不僅很大程度上塑造中美競爭的形態,也在很大程度上影響中美競爭的結果。中美之間的競爭會不會轉化成中美之間的沖突?在2022年11月巴厘島的習拜會上,兩國最高領導人都提出兩國的競爭不能夠轉化成沖突。拜登說,美國要同中國激烈競爭,但是競爭不能夠轉化為沖突。總書記則指出,競爭在任何情況下都會存在,但競爭應該是你追我趕的競爭,不應該是你死我活的競爭。

2022年11月,巴厘島中美元首會晤現場

(圖源:央視網)

相對而言,地緣競爭很容易使競爭轉化為沖突。如果中美競爭是以製度之爭、規則之爭為主,這種競爭很有可能是一種相對良性的、具有兼容性的競爭,所以我們很有必要對這樣一個製度之爭、規則之爭進行理論上的討論。

報酬遞增(increasing returns)的思想源起

在國際製度理論中,已有學者從報酬遞增的視角,對製度變遷問題進行過討論。比如,伊肯伯裏(G. John Ikenberry)在2001年出版的書《勝利之後:戰後製度、戰略約束與秩序重建》(After Victory: Institutions, Strategic Restraint, and the Rebuilding of Order after Major Wars)就采用了路徑依賴和報酬遞增的假設,來說明製度在報酬遞增克服無政府狀態、均勢和戰略敵對方面的潛在意義。在當時冷戰結束不久的情景下,他的核心問題是霸權國在最初確立霸權的時候,如何運用國際製度達成其戰略目標。現在的情況發生了很大的變化,也就是「霸權之後」這種國際製度是否還具有重要的意義,加之他的理論還有一些局限,需要我們進行更多的思考。

在冷戰結束以後,伊肯伯裏強調的是霸權國和弱國各自對國際製度都有需要,而今天我們看到更主要的問題是「守成國和崛起國應該如何看待國際製度」。伊肯伯裏更多地是在製度和實力之間來考察霸權國的選擇以及弱國的選擇,而今天我們看到的更多是守成國和崛起國在實力接近的情況下如何在不同製度間競爭。另外,伊肯伯裏雖然提到了報酬遞增的假設,但是他主要是從製度變遷的成本,特別是沈沒成本出發來考察,實際上報酬遞增的含義遠比「製度變遷成本」更為豐富。

報酬遞增是指投入增加會導致產出更大比例的增加,是一種重要的正反饋機製。但正反饋還有其他的機製,比如說螺旋模式就不屬於報酬遞增。我們經常也把報酬遞增和路徑依賴放在一起使用,但實際上報酬遞增只是導致路徑依賴的重要原因之一,路徑依賴還有其他的原因,比如說先後次序的不可更改,這也不屬於報酬遞增。所以我們需要對報酬遞增本身進行探索。

報酬遞增的思想最早可以追溯到亞當·斯密(Adam Smith),他在《國富論》中就提到了分工可以促進生產力的發展,但分工也受到市場範圍的限製,它的潛在含義就是分工既是經濟進步的原因,也是經濟進步的結果,因此出現了一種累積的因果演化。這個思想在在楊格(Allyn Young)1929年發表的《報酬遞增與經濟進步》中得到清晰的闡述,所以這個思想就被命名為斯密-楊格定理(Smith-Young Theorem)。這樣一種報酬遞增的現象,在多個領域中都有發現。道格拉斯·諾斯(Douglass North)就是從報酬遞增中理解製度變遷的問題,他指出,報酬遞增及以交易成本為特征的不完全市場塑造了製度變遷的路徑,使其在總的方向上難以逆轉。諾斯考量的是經濟製度中的報酬遞增,在政治製度中是不是還存在這種報酬遞增,甚至這種報酬遞增現象更為顯著呢?

經濟學家亞當·斯密

(圖源:the Economist)

國際製度領域中的報酬遞增機製

皮爾森(Paul Pierson)在2005年出版的《時間中的政治》中指出,政治製度中的報酬遞增現象應該是更為顯著的,源於政治生活具有以下幾個基本特點:集體行動的核心作用、使用政治權威擴大權力的可能性、政治內在的復雜性和不透明性等。

國際製度作為政治製度的重要部分,是否也會出現報酬遞增的現象?我們需要結合報酬遞增的發生機製來進行考察。布萊恩·阿瑟(Brian Arthur)強調非均衡狀態才是經濟的常態,在此基礎上探究了技術演進中報酬遞增的發生機製,即大規模啟動或固定成本(large set-up or fixed costs)、協調效應(coordination effects)、學習效應(learning effects)和適應性預期(adaptive expectations)。在上述機製的作用下,某項技術一旦獲得了初始優勢,就很容易將這種優勢一直保持下去,從而形成技術鎖定,並將其他技術淘汰出局。諾斯指出製度變遷中也存在著自我增強和報酬遞增現象,認為「阿瑟的所有四個自我增強機製是適用(於製度分析)的」。那麽,這四種機製是不是分別會作用於國際製度領域中呢?

第一種機製是大規模啟動和固定成本。我的判斷是,它在國際製度中不是影響製度變遷的主要因素。因為相對於國際製度給國家帶來的主權成本,國際製度本身的創立和運行成本並非大國創立的主要顧慮,大國基於安全或權力的考慮,對啟動或固定成本的容忍程度非常高,即使不得不付出這樣的成本,只要能夠獲得相對於競爭對手的初始優勢,這種付出就是值得的。

第二種機製即協調效應主要是表現在製度的互補性上。在國際製度領域中,某一國際製度的主導者可以通過製度互補性來誘導其他製度的建立,或者通過一攬子協定這樣的戰術性聯系,將製度約束從本議題外溢到其他議題。從這個意義上講,協調效應是作用於國際製度領域的。

第三種機製即學習效應是否起作用,主要取決於這一領域的知識是顯性知識還是默會知識。由於製度運作有復雜性和專業知識,往往需要默會知識和顯性知識間的協調,這就使得知識接受者在學習製度如何運作的過程中,形成了與特定製度相聯系的專用型資產。製度作為一種離散的社會生態,它會鼓勵行為體投資於專門的技能,在製度所提供的結構中深化與其他行為體的關系。在這個意義上講,學習效應是作用於國際製度領域的。

第四種機製是適應性預期,也就是所謂「自我實現的預言」(self-fulfilled prophecy)。這種機製是否起作用,主要取決於這一領域的知識是主觀的還是客觀的。製度具有穩定性的初始作用,隨著時間的推移,它的作用會有所轉變。製度在最初影響參與者感知世界的方式,而後則進一步影響參與者對世界應該如何運作的看法。國際製度有效性在很大程度上取決於參與者的共有信念。國際製度既可以作為焦點來匯聚參與的預期,使它們無意偏離現有的平衡,也可以發揮正當化的作用來塑造參與者的身份,使他們主動遵守國際秩序。

因此,報酬遞增四種機製中,至少有三種機製作用於國際製度領域。在協調效應、學習效應和適應預期的作用下,大國在國際製度創設的初始優勢就很有可能轉化為長期優勢。因此,報酬遞增會使大國圍繞國際製度創設的初始優勢展開激烈競爭,當舊的國際秩序崩潰或新的國際議題出現的時候,大國會盡力把自己的偏好反映為新的國際製度設計,從而通過製度設計鎖定對自己有利的製度結構。

全球經濟治理體系中報酬遞增的現實案例

在全球經濟治理體系中,有兩個比較重要的案例可以用來說明上述原理。一個案例是英美在40年代圍繞著國際貨幣體系重建的競爭。這個競爭就是我們所熟悉的凱恩斯計劃和懷特計劃之間的競爭,當然是以懷特計劃的勝利而告終。之所以英美在這個領域競爭,是因為其符合報酬遞增的三種機製:第一是協調效應,戰後國際經濟秩序的重建涉及相互關聯、相互補充的多個製度領域,這就意味著國際貨幣體系的重建會產生廣泛的外溢效應,美國由此取代英國成為世界金融中心,並且主導國際貿易製度談判;第二是學習效應,國際收支平衡的調節是金本位瓦解後出現的新議題,兩種方案的較量在某種意義上是一種全新知識供給的競爭過程,懷特計劃勝出後,關於布雷頓森林體系製度安排、專業技能和程序性的知識就逐漸生成專用性資產;第三是適應性預期,布雷頓森林會議被視為「美元的加冕禮」,美國倡導的多邊主義成為指導戰後國際秩序的最重要的原則。這個案例是大國間國際製度競爭的一個源頭,盡管直到冷戰結束後,國際製度競爭才成為大國競爭中的一個普遍現象。

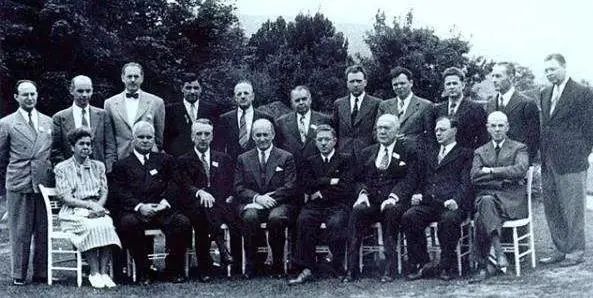

確立美元霸權的布雷頓森林會議

(圖源:網絡)

今天,一個比較重要的案例是美歐在國際投資仲裁機製的競爭。在投資仲裁的機製上,美國采用北美自由貿易協議(North American Free Trade Agreement, NAFTA)模式,歐盟則提出常設仲裁模式。從協調效應、學習效應和適應性預期這三個機製來看,這個領域會發生顯著的報酬遞增效應,所以國際投資仲裁機製也成為美歐之間競爭的一個重要領域。哪一個模式占據先機、脫穎而出,得到更多國家的追隨,哪個國家就可能在全球投資治理機製中占據主導地位。

2018年美墨加協議簽字儀式(圖源:紐約時報)

作為全球經濟治理體系中的「後來者」,中國自20世紀80年代起開始參與國際經濟製度。中國參與國際經濟製度的歷程可以劃分成四或五個階段:1980年中華人民共和國恢復在IMF和世界銀行的合法席位,以此為起點中國開始參與國際經濟製度;到了1991年加入APEC之後,中國進一步參與國際經濟製度;2001年加入WTO後,中國全面參與國際經濟製度;2008年全球金融危機之後,中國開始創造性地構建新的國際經濟製度,比如金磚國家新開發銀行、亞投行;2017年之後,我們維護和創建開放型世界經濟。至於2017年之後是不是一個新的階段,還有待進一步討論。

至少2008年之後,中國如何創設新的國際製度開始成為一個突出的問題。面對當下自由主義國際經濟秩序的危機,特別是逆全球化浪潮的興起,以及新一輪科技革命帶來的治理上的挑戰,全球經濟治理體系亟待改革。隨著一系列新興議題的出現,中國有可能在數字經濟、人工智能、氣候變化、新能源等新的議題領域的規則製定上獲得先發優勢,也就是常被提到的「換道超車」,從而塑造中國參與國際競爭的新優勢。

作者田野

中國人民大學國際關系學院教授,比較國際政治經濟研究所所長,《世界政治研究》主編,教育部青年長江學者。

*免責聲明:本文所闡述觀點僅代表作者本人立場,不代表大灣區評論或IIA機構立場。

*原創聲明:本文版權歸微信訂閱號「大灣區評論」所有,未經允許任何單位或個人不得轉載、復製或以任何其他方式使用本文部分或全部內容,侵權必究。

GBA Review 新傳媒