導讀 · 2023.11.27

11月24-25日,百川論壇-「第三屆中國外部環境的變遷與評估:亞洲的安全與未來2023研討會」在深圳順利舉行。 香港中文大學(深圳)教授、前海國際事務研究院院長鄭永年在研討會上致開幕辭,題為“亞洲的安全與未來”的開幕致辭,本文內容根據鄭永年教授在論壇上的發言 整理和擴充而成。

鄭永年教授從「中國味道」或「中國性」出發討論中國在建構亞洲秩序和世界秩序中的獨特角色。 他指出,當今亞洲面臨前所未有的安全挑戰,需要以整體國際關係的視野來理解亞洲局勢。 中國應跳脫傳統思維,不僅要考慮為亞洲做些什麼,也要考慮為世界做些什麼。 中國也需要擺脫「修昔底德陷阱」思維,傳承與創新「朝貢體系」中隱含的「大國責任」傳統,對週邊國家進行單方面開放和普惠式外交。 作為世俗文明,中國沒有宗教和地緣政治的負擔,更有能力提供更多好的國際公共品,並在自身實現永續發展的基礎之上來塑造公平、公正的國際秩序。

“中國味道”与“中國性”

我邀請北京大學的袁明教授為百川論壇——第三屆「中國外部環境的變化與評估:亞洲的安全與未來」2023研討會作一個主旨演講,袁老師不僅答應,而且給了一個我非常 喜歡的主題內容,她告訴我她想討論中國學者國際問題研究中的「中國味道」(視角、語言和文化等)。

「中國味道」的概念讓我想起了王贗武教授的「中國性」(Chineseness)的概念。 我在王贗武先生指導下工作20餘年(1996-2020),「中國性」一直是我們討論最多的一個問題和課題。 王趙武先生在這方面有大量的著述。 他出版過一本題為《中國的中國性》論文集(The Chineseness of China: selected essays, Hong Kong and New York, Oxford University Press, 1991) 。 1992年,他在挪威諾貝爾學院作講座,之後其講稿以《中國道路》(The Chinese Way: China’s Position in International Relations, Scandinavian University Press, 1995)為題出版。 更多的觀點見於他由東方大學出版社(Eastern Universities Press)出版的多卷本論文集中。

我自己也早就發現「中國性」這個概念在建構基於中國經驗之上的中國社會科學概念和理論的潛力。 在英國工作期間,專門召開學術會議,請王贗武先生來闡述這一概念,和王先生共同主編了一本題為《中國與新國際秩序》的論文集(China and the New International Order, London and New York : Routledge, 2008)。 之後,也召開專門的研討會討論王先生對中國國際關係研究的貢獻,並出版了一本題為《中國和國際關係:中國觀與王贛武的貢獻》的論文集(China and International Relations: The Chinese view and the contribution of Wang Gungwu, London and New York: Routledge, 2010)。 事實上,「中國性」的概念不僅見於王贗武先生對中國國際關係的研究,也見於其對中國歷史、社會和政治等各個層面的研究。 2018年,我組織召開了一次學術會議,專門討論王賡武先生對社會科學研究的貢獻,出版了題為《中國性與現代性:王賡武紀念文集》的論文集(Chineseness and Modernity in a Changing China: Essays in Honour of Professor Wang Gungwu, Singapore and London: World Scientific, 2020)。

袁明老師的「中國味道」和王賡武先生的「中國性」概念有高度的契合性。 我自己覺得,如果要架構基於中國經驗之上的社會科學自主知識體系,「中國味道」和「中國性」等概念不僅是不可或缺的,更是前提,正如西方的社會科學概念和理論體現 的是「西方味道」和「西方性」。 我今天的演講也是從「中國味道」或「中國性」出發來討論中國在建構亞洲秩序和世界秩序中的獨特角色。

郑永年教授在研讨会上发表演讲

(图源:主办方)

在亞洲和世界之間,

中國如何定位?

在過去的數十年裡,或者說自從中國改革開放以來,亞洲是世界上發展最快、最和平穩定的區域。 正因為這樣,今天亞洲成為了世界經濟成長中心。 但今天亞洲安全面臨前所未有的嚴峻挑戰。 這也就是我們今天聚在一起討論這個問題的原因。

這裡,我想就中國、亞洲和世界的關係和大家分享一些我的初步思考和看法。 整體上,我認為,亞洲具有世界性,世界具有亞洲性,我們要從整體國際關係來理解亞洲的局勢,也要從整體國際關係來尋找亞洲安全及其未來。 而作為亞洲最主要的國家,中國在這過程中無疑扮演了核心的角色。

在一般學術文獻裡面,中國和亞洲國家或與亞洲相關的國家,兩者之間都是互相抱怨的,都在指責對方。 對於中國,今天大家抱怨最多的就是中國的周邊環境是如何惡化的。 這裡,中國是一個被動的角色。 而在亞洲其它國家或西方,人們抱怨最多的就是中國或中國的崛起是如何改變甚至惡化他們的國際環境的。 太平洋另一端的美國也一直在指責中國。 但如果客觀一些地看,除了情緒之外,兩方面都有點道理。 原因也很簡單,就國際關係而言,至少涉及兩個主體之間的關係,兩者之間關係的變化必然涉及到兩者的行為,關係的變化是兩者互動的結果。

我在想,我們是否能夠跳出這種思維方式來思考問題;如果能夠,那麼說不定我們會有不同的答案和不同問題的解決方案。

因為中國是亞洲的最大經濟體,我想圍繞中國的國際關係討論兩個問題。 第一,中國能夠為亞洲做些什麼? 第二,中國能為世界做些什麼? 如果我們能夠回答這兩個問題,那麼我們的結論是否會和以往的結論不一樣?

從地理位置說,中國永遠是亞洲國家。 但從影響面來說,中國具有巨大的外在性。 因為中國是在開放狀態下崛起的,因此中國內部無論怎樣的發展都會對亞洲國家和世界產生重大影響。 這一點是人們必須意識到的。 那種認為中國內部發展及其它國家不相關的觀點並不符合事實。 中國是亞洲的,也是世界的。

對中國來說,處理國際事務和處理亞洲事務分不開。 亞洲是世界的。 二戰後,亞洲主要經濟體形成了出口導向的經濟,尤其是日本和亞洲「四小龍」經濟體。 而出口導向經濟的前提是美國市場的開放,也就是說,東亞經濟和美國經濟是互相深度嵌入的。 更重要的是,東亞一些國家和地區的安全也是和美國深度嵌入的,甚至可以說,這些國家和地區的安全是美國安全的一部分,是美國安全在亞洲的延伸。

這些都是中國能為亞洲、為世界做些什麼的客觀前提,無論人們喜歡與否,都是存在的。

以中國為中心的傳統

亞洲秩序及其現代化

就亞洲區域秩序而言,中國並不缺乏自身的寶貴經驗與教訓。 這裡,首先需要重新評估所謂傳統的“朝貢體系”,因為這個體系一直被視為是中國建構的“國際關係”體系,而“朝貢”是中國處理國際關係的原則。 實際上,近代以來,這個體系一直被曲解,首先被西方曲解,然後被中國本身所曲解。

我自己有全然不同的看法。 在我看來,儘管朝貢體系包含著當時盛行的“封建性”,但要全盤否定這一體系既無可能、也不合理。用今天的概念來說,朝貢體係可以說是中國文明中所包含的「大國責任」概念。近代以來,西方從自身的帝國主義外交經驗出發,批評中國傳統的“朝貢體系”,糾結於中國是霸主,週邊各個附屬國對中國是臣服和納貢關係,中國利用強大的國家能力對鄰國 實施欺凌壓制。 西方更是妖魔化「朝貢體系」為「磕頭政治」。 的確,近代以來,西方流行的觀念認為:在內政,人生而平等;在外交,基於主權之上的國家也是平等的。 但正如法國思想家盧梭所說,儘管人生而平等,但實際上是不平等的。 而東方傳統則不一樣,東方傳統認為,人生來就是不平等的,但卻透過後天的努力達到公平。 在外交上也如此。 傳統東亞國家間的關係並不平等,不同國家間透過禮制確立了其在朝貢體系中的等級地位,形成了以主要國家為中心的圈層結構,從而明確了各自的責任和義務,形成了 一個等級化的和平的區域秩序。 中國如此,日本也如此。

就中國的朝貢體係而言,這一秩序本質上是中國對週邊國家實施了單方面的開放,是中國透過朝貢體係向周邊國家開放了市場,在促成周邊儒家文化圈形成的同時催生了當時的 “共同市場”的形成。有別於西方,中國很少透過武力擴張強行打開別國市場,而是透過單方面開放促進市場的形成。 更特別的是,中國對週邊國家的“納貢”從來不是剝削性的,回贈朝貢國或藩屬國的遠多於納貢,用今天的概念來說,體現了中國在這一等級秩序中的“普惠式” 外交理念。正是因為朝貢體系隱含著「大國責任」的概念,而這體系的一些精神往往體現在一個再次崛起的中國外交行為中。 今天,無論是「一帶一路」倡議或是上海進博會,都富含了中國文化傳統中單方面開放和普惠式外交的智慧邏輯,與西方資本擴張所伴隨的「鐵與血」殖民主義和 帝國主義形成了鮮明的對比。

就永續性而言,「朝貢體系」是一個可以「伸縮」的體系。 傳統上,亞洲國際關係並沒有因為朝貢體系的收縮或擴張而導致劇變,這是因為朝貢體系並沒有破壞地方自下而上生成的區域秩序。 這和美國二戰後所確立的聯盟體系形成了鮮明的對比。 自二戰以來,美國力量深度嵌入到各個區域的秩序中,並且成為區域秩序的主角。 正因如此,美國迄今依然深陷其中、難以脫身。 哈佛大學教授約瑟夫·奈提出了「金德爾伯格陷阱」的警示,指出霸權撤退所可能引發的全球領導權力真空和混亂。 他認為,若美國撤出現有國際秩序,全球有可能再次出現30年代「災難的十年」的失序局面。

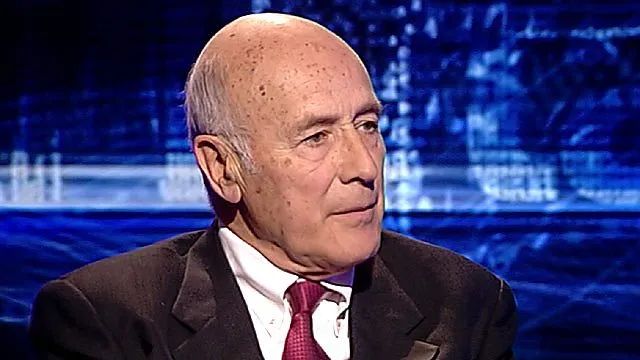

哈佛大學教授約瑟夫‧奈

(圖片來源:BBC)

事實上也是如此。 美國已深陷「金德爾伯格陷阱」。 當美國相繼從北約、中東回撤,俄烏衝突、哈以衝突接踵而至。 作為深度嵌入的利害關係人(stakeholder),美國一旦退出,就會對整個區域秩序產生巨大的影響。 因此,美國已經無法從現有的國際和區域中秩序中退出,被迫維持著成本高昂的聯盟包袱。 川普政府短暫的「退群行為」對美國盟友造成的負面影響有目共睹。 因此,拜登政府快速地對此進行了糾正和補位,並重返美國外交的結盟傳統。 但今時不同往日,「再結盟」的沉重包袱使得美國力不從心。

因此,個人認為,一個現代版本的「朝貢體系」可以延長至世界各個區域。 必須再次強調的是,這必須是一個具有現代性的體系:第一,它必須符合現代世界主權平等原則;第二,它必須建立在規則、規制、標準之上──延伸但不嵌入。 這可以是中國建構國際體系的一個可供考慮的方向。

「中國性」與中國的國際角色

就世界秩序而言,中國文明所具有的兩個主要特徵,即世俗文化和沒有類似美國和其它一些大國所具有的地緣政治意識和文化,這使得中國較之宗教文明或者俱有地緣政治文化的大國 更有能力來塑造一個公正公平的世界秩序。

就文明的性質而言,中國是一個世俗國家。中國是一個世俗的文明,我們並沒有宗教的負擔。 中國最偉大的教育家孔子一句話就解決了宗教問題。 孔子說,「敬鬼神而遠之」。 在孔子那裡,「敬鬼神」或信仰是個人的事情,但不可把「鬼神」帶入國家治理領域。也就是說,在中國文化中,在公共事務領域,不存在必須在不同的神之間做選擇的情景。因此當美國在不同的宗教中讓中國去選邊,選巴基斯坦還是以色列? 中國總是說「不」。 此外,中國更不會訴諸於神來解決現實問題,這項傳統迄今並沒有絲毫的改變。

應該指出的是,中國文明的世俗性質在近代早期曾經很長時間被視為中國落後的其中一個根源。 在西方世界,無論是科技的發展或民主制度的產生,人們總是可以在其中找到「神」(上帝)的因素。 無論是早期的西方傳教士還是像英國哲學家羅素那樣的學者都認為中國人「不敬神」導致了中國的落後。 近代以來,一些中國學者也接受了類似的觀點。 但經驗地看,這無疑是一種錯誤的觀點。且不論宗教與科技和社會制度之間存在著一種怎樣的因果關係,宗教絕對是導致國家內部衝突和國際戰爭的一個重要(有時甚至是核心)因素。中國歷史上從來就沒有發生過類似西方那樣的宗教衝突,更不用說戰爭了。

同樣重要的是,就世俗利益而言,中國也沒有其它一些大國所擁有的地緣政治文化。 中國經常堅持自己的文化是和平的文化,中國人愛好和平。 儘管西方根據其自身的邏輯和經驗並不相信,並且往往把自己的邏輯強加給中國,但經驗證據的確指向中國文化的和平性質。 無論就古絲路或鄭和下西洋而言,較之西方,中國人更早到達世界各地,但並沒有一塊地方成為中國的殖民地。 馬哈蒂爾在其任馬來西亞總理時常舉的一個例子是:“我們同中國做鄰居有兩千年了,但他們從未試圖征服我們。歐洲人1509年來到東南亞,兩年後就佔領了馬來西亞” 。 儘管美國和一些西方國家總是喋喋不休地預測,隨著中國的崛起,中國要征服亞洲。 但經驗告訴人們,一個崛起的中國,除了堅決地維護自己的核心利益之外,中國並沒有對亞洲國家有地緣政治的野心。 中國的崛起過程也是亞洲的和平發展過程。 中國是根據自己的文明邏輯而非西方的邏輯而崛起的。

古代中國「萬國來朝」的繁榮景象

(圖片來源:網易新聞)

正是因為中國沒有地緣政治野心,中國也不需要在不同地緣政治陣營中做選擇。 正因如此,當美國在不同的陣營中讓中國去選邊站,選俄羅斯還是烏克蘭? 中國總是說「不」。 在地緣政治領域,中國更不會像美國那樣透過追求自己的絕對安全來製造對他國的不安全。 在中國文化中,安全總是相對的,一個國家的絕對安全總是會導致另一個國家的絕對不安全。

因為沒有任何宗教利益,也沒有任何地緣政治野心,中國就可以超越這些利益之上,協調這些不同的利益。 誠如中國一直所強調的,中國選擇的是和平與發展。 這也是中國外交所實踐的。 一直以來,美國和一些西方國家把中國所提倡的「一帶一路」倡議視為中國的地緣政治項目,相信中國要透過這個地緣政治項目稱霸世界。 但中國一直堅持認為,「一帶一路」倡議是一個發展項目,這是一個促進和平與發展的倡議。 儘管美國、日本和一些西方國家質疑甚至反對「一帶一路」倡議,但中國迄今一直向這些國家開放「一帶一路」倡議。 更重要的是,中國也以實踐證明了「一帶一路」倡議的和平與發展性質。

正是因為這些特質,中國可以超越宗教、超越地緣政治利益,在處理國際事務中,做到公平公正。 中國成功促成沙烏地阿拉伯和伊朗的和解,就是因為這兩個曾經的敵對力量認同中國的公平性。 儘管美國也試圖促成中東和平,但美國使用的是力量威懾和慣常的「分而治之」。

在北京國家會議中心拍攝的第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇佈景(圖片來源:新華社)

大國大責任

在有關國際秩序的國際關係理論中,國際公共品理論令人信服地解釋了國際秩序的由來和維持的方法,大國應當承當提供更多公共品的責任,而小國則更多地是選擇“搭便車”,不管是主動的還是被動的。 國際公共品理論也可以解釋當今國際秩序的亂局和亂象,即好的國際公共品不足,而壞的國際公共品過度。 很顯然,在這種局勢面前,小國無能為力,坐以待斃。 無論是好的國際公共品的有效提供,或是壞的國際公共品的減少,都依賴大國擔負起應有的責任。

應當肯定的是,二戰以後,美國在提供國際公共品方面扮演了一個主要的角色。 但美國的方法到今天已經難以為繼。 儘管美國也在調整其國際戰略,但因為其國際戰略是針對中國的。 人們可以預期,如果這一大方向不改變,那麼好的國際公共品會越來越匱乏,而壞的國際公共品則會越來越多。 如果那樣,那麼國際亂局就是大機率。 但如果中美能夠合作,那麼實際上這個世界並不缺乏提供好的國際公共品的能力,也不缺減少壞的國際公共品的能力。

對中國而言,在世界亂局面前,責任是重大的。 儘管美國把中美關係界定為競爭關係,但正如這次習近平主席舊金山之行所顯示的,我們還是在爭取與美國的合作。 我們沒有挑戰美國的意願,因為我們沒有「修昔底德陷阱」的思維。 同時,因為中美關係也不是中國對外關係的全部,我們也在透過包容性多邊主義全面推動其它各方面的外交關係。 在我看來,無論是對美關係或是其它的外交行為,中國外交所體現的都是上述中國的文明性。

一句話,從國際公共品的供給角度來思考中國的國際定位,那麼我們會找到如何與亞洲、與美國、與世界相處之道,也會明瞭如何在自身實現可持續發展的基礎之上來重塑 國際秩序。

第六屆中國國際進口博覽會會場外觀(圖源:進博會官網)

*原始聲明:本文版權歸微信訂閱號「大灣區評論」所有,未經允許任何單位或個人不得轉載、複製或以任何其他方式使用本文部分或全部內容,侵權必究。 公眾號授權事宜請直接於文章下方留言,其他授權事宜請聯絡IIA-paper@cuhk.edu.cn。

GBA Review 新傳媒