導讀· 2022.11.18

中國共產黨勝利召開第二十次全國代表大會並選舉出了新一屆的領導核心之後,中國展開了新一輪的密集外交。在近日的20國集團峰會上(G20)上,習近平主席和美國總統拜登進行了雙邊峰會,舉世矚目,成果豐碩,為亞洲乃至世界的和平帶來了希望。近年來,中美兩國關係向何處去為全球所關注關切。中美兩國關係並非一對簡單的雙邊關係,而是國際秩序的兩根支柱,哪一根都不能少。

自特朗普時期美國發動貿易戰以來,中美兩國就開始呈現衝突的趨勢,而這種不穩定的發展也被很多學者視作是“守成國”和“崛起國”之間的結構性矛盾。在愈發多變的國際環境和趨於激烈的中美衝突下,中國作為最大的發展中國家和第二大經濟體,如何避免所謂的“修昔底德陷阱”,並加強合作和積極參與到全球治理的建設和國際秩序的重塑中?中美關係的未來又該如何定義?近日,鄭永年教授在香港中文大學(深圳)國際事務研究院(IIA)舉辦的講座上作題為“如何避免‘修昔底德陷阱’:中美關係現狀、趨勢和展望”的主題演講,並對以上問題進行深刻解析。本文由IIA學術編輯組根據講座內容整理和擴充而成。

美國的中期接近塵埃落定,接下來應如何看待中美關係這幾年的發展?兩國關係又將面臨怎樣的不確定性?這些成為迫切需要回答的問題。這次講座圍繞著“修昔底德陷阱”——即美國哈佛大學教授、肯尼迪學院(Kennedy School)的創始人格雷厄姆·艾利森(Graham Allison)提出來的一個概念來展開論述中美關係。修昔底德是古希臘的一位歷史學家,他寫了一本非常有名的書叫《伯羅奔尼撒戰爭史》,書中作者提出了一個命題:為什麼雅典跟斯巴達兩個國家會發生戰爭?他認為,斯巴達作為一個現存的邦國,雅典作為一個新興的邦國,是雅典的崛起和斯巴達的恐懼最終導致戰爭的不可避免。

艾利森和他的研究團隊圍繞著這樣一個命題,統計了人類過去500年間發生的各種主要戰爭,發現新興強國跟現存強國之間一共發生了16次沖突和權力轉移,其中12次發生了戰爭,只有4次沒有發生戰爭。因此他得出結論,認為中美之間必有一戰。

圖源:Financial Times

這個觀點提出後,學術界爭論很多。我個人認為他把雅典和斯巴達之間的關係與當前的中美關係進行對比不太妥當,有些迂腐,這就相當於要回到春秋戰國時代國家間的關係來分析當代的國際關係問題。

雅典和斯巴達是兩個小國之間的戰爭,今天的中國跟美國是兩個大國,而且是兩個核大國。人類到目前為止還沒有發生過兩個核大國之間的戰爭,儘管如今的俄烏戰爭正在核戰的邊緣——烏克蘭雖然沒有核武器,但因為這場戰爭實際上是俄羅斯跟北約之間的戰爭,兩邊實際上都直接或者間接地擁有了核武器。俄羅斯如果真的像西方一些國家所說的會使用戰略性核武器,那麼戰爭的性質就會發生變化,因為北約和美國很可能會有所反應。同樣,中美之間的關係亦是如此,所以不能簡單地把斯巴達和雅典之間的關係應用到中美關係上。

然而我們也不能完全忽視這個命題,因為歷史上戰爭確實是一而再、再而三地發生了。沒有人喜歡戰爭,但為什麼戰爭還是發生呢?習近平總書記也特別強調過我們要避免兩個陷阱,對內的是“中等收入陷阱”,對外就是“修昔底德陷阱”,也就是強調中美之間要處理好大國關係。剛剛過去的二十大,是在國際環境發生巨變的情況下召開的,但我們還是繼續強調追求和平與發展。追求和平與發展表明我們要避免中美衝突,也就是避免修昔底德陷阱。

回到修昔底德陷阱的概念,我們首先要回答的問題就是為什麼美國恐懼於中國,這種恐懼感是怎麼來的?

中美關係現狀:美國的恐懼從何而來?

美國對中國的恐懼,有幾大方面的原因。

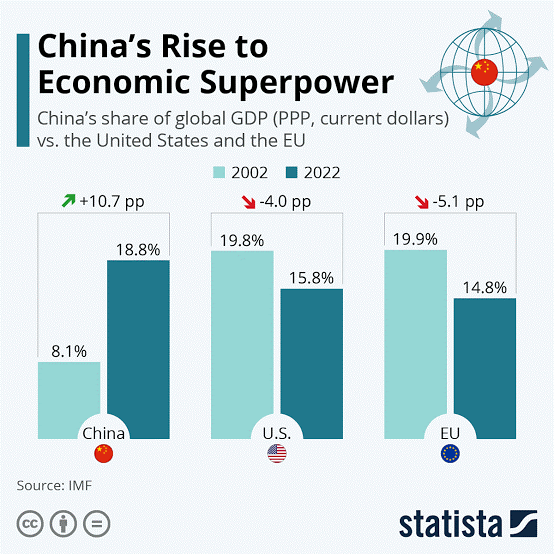

第一,中美之間的GDP差距在縮小。中美之間的經濟差距確實在縮小,去年(2021年)美國的GDP總量是23萬億美元,中國GDP總量是17.7萬億美元,中國的GDP相當於美國GDP的77%。對中國來說,這確實是了不起的進步。實際上,如果按照PPP就是購買力平價來計算,中國的經濟總量已經在2014年超過美國了。

圖1:2002年-2022年中國,美國和歐盟全球GDP佔比變化趨勢

數據來源:Statista

當然我們自己也要意識到,不要過分關注GDP總量,不要唯GDP總量論。 GDP總量有實際上的意義,但不能高估,因為我們的人均GDP比美國的人均GDP還差得很遠,美國的人均GDP去年已經接近了7萬美元,我們的人均GDP去年只有1.2萬美元。從發展的角度看,我80年代初上北大時,中國的人均GDP還不到300美元,現在到了12,000美元,是很明顯的進步。但1820年的中國GDP佔世界的1/3,當時的印度也佔了差不多30%,而當時西歐七個國家包括英國在內只佔世界GDP的7%,但是到了1840年,我們在鴉片戰爭中就被英國打敗,1860年再一次被打敗。中國GDP總量比英國大得多,但被英國打敗;而印度更糟糕,那麼大的一個國家全部淪為英國的殖民地。所以GDP總量並不能決定一切。

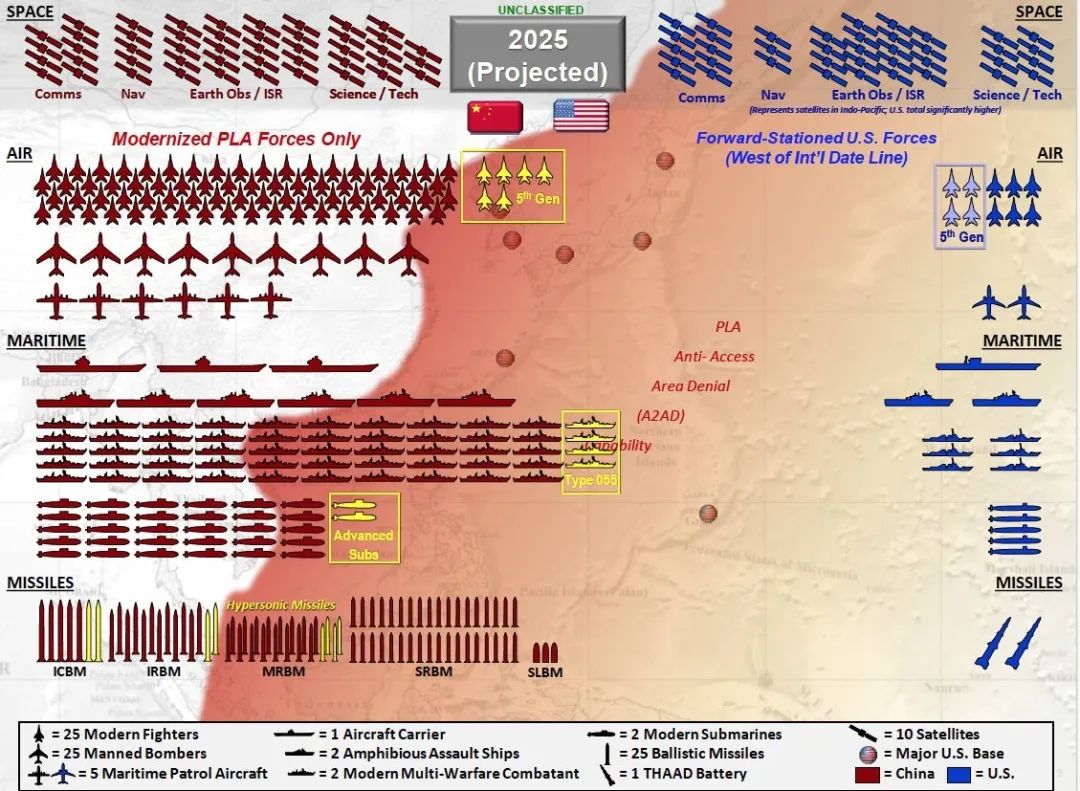

第二,中國在區域軍事上有相對優勢。從軍費來看,實際上中國的軍費要遠遠少於美國,去年美國的軍費是7,780億美元,中國祇有2,520億美元,還不到美國的1/3。不過,並不是不到1/3就不重要了,因為中國跟美國的軍費支出用途是非常不對稱的,美國軍費用於維持全球性霸權,而中國的只是用於區域性的國防。

美國現在非常擔心的是中國海軍,中國有355艘艦艇,而美國祇有305艘艦艇。美國有60%的艦艇佈置在我們印太地區,也就是說美國能用來對抗中國的艦艇只有180多艘。美國要維持一個全球性的霸主地位,那麼他要在任何地方都以保持絕對的優勢為目標,因此對於中國軍事實力的增強感到不安。

圖2:西太平洋中美海空軍事力量對比

(資料來源:美軍印太司令部)

第三,美國深刻的內部問題得不到解決,使得其以自由民主為核心的製度體系和基於其之上的意識形態不斷衰弱。 1990年年代初蘇聯垮掉以後,美國和西方國家一片樂觀。弗蘭西斯科·福山(Francis Fukuyama)寫了一本《歷史的終結》(The End of History),他認為美式的自由民主政體是世界上最好的製度,也是人類所能擁有的最後的一種制度。但是沒過幾年西方世界本身就發生問題了。今天的西方已經全然沒有了當時那樣的信心了,主要是因為西方的民主一直在演變,演變得很難治理。美國的民主早期是精英民主;到後來是中產民主,二戰以後美國中產階級達到60%多甚至70%,中產是民主穩定的力量;現在的美國中產從1980年代以後一直萎縮,萎縮到不到50%,中產民主因此演變成民粹民主。

這種現像不止存在於美國,也在其他民主國家發生。社交媒體時代的民粹民主已經導致了很多沒有從政經驗的“政治局外人”的崛起,特朗普就是個典型人物,現在烏克蘭總統澤連斯基也是。這些人是民主選舉出來的,但很多確實沒有從政的經驗,導致本國內政外交上的問題頻發。西方現在的問題,實際上就是缺少一個有效政府。任何一個國家都需要一個有效政府,因為社會經濟在變化在發展,必然會出現問題,甚至是嚴重的問題,一旦出現問題,就必須有一個有效政府來解決。但在民粹民主時代,西方的政黨政治已經難以產生一個有效政府。

政黨方面,英國傳統上有個詞叫“忠誠的反對派”(loyal opposition),但現在已經沒有了忠誠的反對黨,反對黨都是為了反對而反對。所以,福山說現在的反對黨是在互相否決,是否決黨。例如美國民主黨和共和黨是互相否決的,國會議會就成為一個吵架的地方,很難出現一個有效政府。在沒有一個有效政府的情況下,就很難去解決很多的問題。美國內部出現了問題就想把注意力轉移到外交上,但這樣做不僅沒有解決美國的內部問題,反而經常惡化內部問題。

第四,從外部看,西方式民主的推行也遇到了巨大的問題,主要體現在意識形態和製度兩個層面。美國1945年以後到處推行民主自由制度,但實際上幾十年來海外推行的民主就沒有一個是成功的。名義上二戰以後美國最成功推廣的兩個民主國家是德國和日本,但很多學者認為德國、日本即使美國不佔領也會變成民主國家——因為日本早在二戰以前就有民主運動在發生了,德國更不用說,本來就是西方的一部分。美國占領這兩個國家加快了這兩個國家的民主進程,使這兩個國家尤其是日本更具有西方色彩。

最近幾十年,美國推行民主就沒有成功的例子。尤其是美國的大中東民主計劃的失敗,美國利用反恐機會推廣其民主制度,但是沒有一個成功。去年美軍從阿富汗撤退完全改變了人們對美式民主的看法。

圖源:紐約時報

美國內部問題和推廣民主上的失敗更彰顯了中國製度的崛起。實際上,美國並不怕中國的經濟發展,他們最害怕的是中國這一套不同的製度體系的崛起。中國的製度體係被視為對西方民主制度的挑戰。

中美關係大趨勢:美國推動世界兩極化

從特朗普時期以來,中國跟美國的關係就發生了很大的變化。特朗普時期發動了貿易戰,他作為商人,主要還是著眼於中美之間的貿易逆差。國家與國家之間如果能用美元或者說用貨幣能解決的問題,還有解決的可能性,但一旦上升到意識形態層面,很多問題就很難解決了。中美兩國關係近年來就是這樣演進的。

在特朗普時期,美國製定了對中國的四個“分化”戰略:一是把中國共產黨跟中國人民區分開來;二是把中國共產黨跟他的領袖集團分開來;三是把漢族跟少數民族之間分開,少數民族主要是新疆、西藏等問題;四是把大陸的華人跟海外和境外的華人分開來,把大陸華人特意稱為(Communist Chinese)。

如果說特朗普是想多拿一點錢,那麼拜登就更加註重意識形態之爭。拜登執政以來,美國的策略就是要把世界兩極化,即所謂“一個世界,兩個中心”,就是一個以美國為核心的中心,一個以中國為核心的中心——也有人說是以中國-俄羅斯為核心的中心;還有所謂“一個世界,兩個市場”,一個以美國為核心的市場,一個以中國為核心的市場。

美國的冷戰派希望把中美關係引向過去美甦之間那樣的關係,從意識形態上分割成兩個陣營。具體表現在高科技的封殺,尤其表現在芯片上進行封殺。不過,這種封殺還是輕微的,嚴重的是現在美國開始轉向系統脫鉤。

為什麼這麼說?如果把近代以來的科技比作一座山,這座山便是人類文明幾千年的積累,所有國家包括我們中國的四大發明都對這座山做出過貢獻。但是近代以來,首先是西方歐洲國家把持這座山,後來是美國把持這座山。中國改革開放以後,我們和西方接軌,等於我們也上了這座山。 “系統脫鉤”是比“卡脖子”要嚴重很多的問題,“卡脖子”只是意味著美國不讓中國在這座山上往上爬了,而“系統脫鉤”是說他們要把我們從這座山上趕下來。事實上,美國的系統脫鉤已經導致中美在很多領域都在不斷較量。

因此,在高科技領域,我們就面臨著巨大的挑戰。今天我們用的很多軟件都是美國西方國家開發的,如果不讓我們用了怎麼辦?比如去年美國禁止哈工大使用Matlab軟件,就對我們的研究產生負面的影響。對工程師們來說,如果美國不讓用畫圖紙的工具,我們短時間內很可能又要轉向手工畫圖紙的年代。再比如,我們的手機一般有兩個操作系統,但都是美國西方的發明創造。當然,我們可以說華為可以創造鴻蒙系統,但是鴻蒙系統如果不和西方的系統匹配或者不容許被匹配,恐怕只能是在中國國內用,不能走出去用。不管怎麼說,系統脫鉤比“卡脖子”對我們構成更大的挑戰。

圖源:網絡

美國搞兩極化的同時還是在搞聯盟化。比如“芯片聯盟”,想把韓國、日本、中國台灣拉在一起。美國還想搞所謂的“民主互聯網聯盟”。我們現在的互聯網實際上是不向西方開放,因為我們有防火牆,之所以還叫互聯網,是因為現在西方還是向我們開放的。如果美西方國家也來一個防火牆,可能大家就不能叫互聯網了,而叫內聯網(intranet)了。美國的一些機構在策劃內聯網,而且從技術上也不難做到。如果真的施行,雙方的損失都會很慘重,這將會是一個中美較量的關鍵領域之一。

在亞洲,美國試圖建立其“亞洲版北約”。從戰略上,美國把重點從世界其他地方轉移到印太地區。美國為什麼要放棄阿富汗,為什麼要放棄歐洲,轉移到印太地區?就是為了針對中國。特朗普時期美國的《國家戰略報告》還把中國跟俄羅斯作為主要的競爭對手,但是拜登上台後就把“對手是俄羅斯”的表述給拿掉了,認為中國是唯一有能力和有意願挑戰美國的競爭者。今年新出爐的《國家戰略報告》又發生了一些變化,把俄羅斯界定為最直接的眼前威脅,而中國是唯一有意願、有能力在全球範圍內對美國構成挑戰的競爭者。不管怎樣,美國界定的主要敵人依舊是中國。此外,美國還在尋找一個與中國發生衝突的機會,要把亞洲版北約正式化,這種意願尤其表現在台灣問題上。

當然,這裡說的美國不是指美國整個政府,而是美國的很多的政治人物,有民主黨也有共和黨。因為中美經濟差異在縮小、軍力差異在縮小,他們認為美國一個國家沒有獨自針對中國的能力,如果說北約是對付俄羅斯的話,那麼在亞洲也需要這樣一個組織來對付中國、圍堵中國。

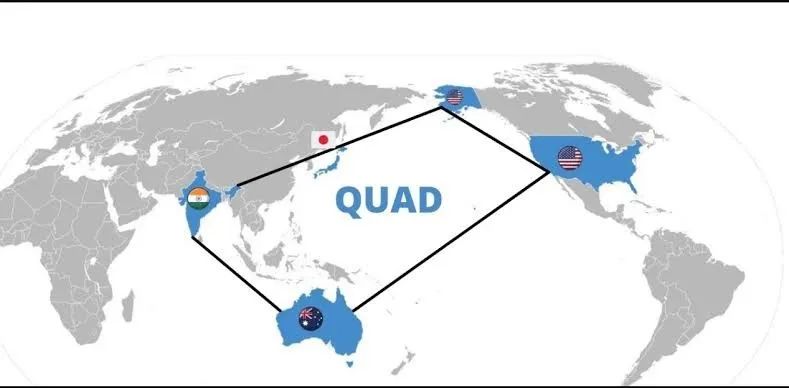

美國所面臨的關鍵問題就是如何使得亞洲北約正式化。現在的“亞洲版北約”已經初具雛形,可以總結為“二三四五六plus” ,“二”就是美日、美韓、美澳這些美國在亞太地區的雙邊盟友關係;“三”是AUKUS(奧庫斯),就是美國、英國、澳洲形成的三邊聯盟;“四”就是美、日、澳、印四國安全對話(Quad);“五”就是五眼聯盟(Five Eyes);“六”就是在印太四國基礎上加上新加坡、越南等等。美國可以無限地擴張,變成“六plus”,一直可以加。

美日印澳四國同盟

(圖源:中美聚焦)

但是只要中美之間沒有一個直接衝突,亞洲北約就很難形成。因為亞洲國家,尤其是東南亞國家,與中國和美國的關係都非常深厚,如果中美之間真的發生衝突,這些國家就不得不考慮選邊站,這對他們來說是很大的損失。中美之間一旦發生戰爭,就像這次俄羅斯對烏克蘭的戰爭一樣,東盟就要像歐洲國家一樣,連原來偏中立的國家都不得不考慮選邊站了。因此,雖然美國在台灣問題上,一些政治人物一直在尋找製造衝突的機會,但美國並不會成功,甚至可以說失敗的。

美國戰略轉移的挫敗

在應付中國方面,美國雄心勃勃。但我們對美國的評估不能根據其想做什麼、說要做什麼,而是要看其實際效果。實際上,幾乎在所有的方面,美國的野心大打折扣,出現了很大的挫敗感。

第一,在中東問題上,美國徹底放棄了阿富汗。現在美國在中東的影響力大幅度下降,這是有後果的。今天像OPEC(The Organization of the Petroleum Exporting Countries)國家,尤其是以前很聽美國的沙特,現在不聽美國的了。最近沙特跟美國鬧得很僵,沙特一些官員、學者表述得很清楚,美國離開後在中東就沒有影響力了,為什麼要還聽美國的?石油又不是只有美國一個買家。類似的情況還有伊朗和以色列等問題。

第二,在歐洲問題上,美國也受重挫。歐洲以前是美國最穩固的盟友,以為美國戰略轉移到亞洲之後,歐洲會維持穩定的局面。但美國沒有料到俄羅斯會發動這樣一場戰爭。俄烏戰爭剛開始的時候,美國的評估非常樂觀,認為這場戰爭至少實現了兩個“團結”:一是歐洲國家之間團結起來了,二是歐洲跟美國團結起來了。當然,還有一個團結是“被團結”,中國跟俄羅斯“被團結”在一起了。但現在看來這三個“團結”都沒有成為現實。

歐洲國家之間越來越分化。英國已經脫離歐盟,脫歐之後領導層一直不穩,惡性的後果正在展現出來。俄烏戰爭導致歐洲能源危機,能源危機沒有導向歐洲的團結,而是相反。目前的情況是,德國對俄羅斯的能源依附是60%以上,歐洲國家普遍的對俄羅斯的能源依附是40%以上,所以短期內能源供應上要脫離俄羅斯很難。如果有5年計劃或者10年計劃甚至更長,這種脫離還可能會有可行性,想要馬上脫鉤是不可能的,脫鉤只是某些政治人物的一廂情願。戰爭初期,美國和歐洲國家一起譴責中國對俄烏戰爭的態度,但這種共同的譴責並沒有維持下去,比如德國總理朔爾茨11月4日就來華正式訪問。要想治理國家,政治人物,不管如何理想,都必鬚麵對現實。

歐洲跟美國之間的團結也沒實現。俄烏戰爭的大部分傷害是歐洲人在承擔後果,不是美國在承擔,所以現在歐洲對美國也有很多抱怨。在亞洲,日本和韓國基本上是跟著美國走了,但是現在美國大搞量化寬鬆,過度發行貨幣,對這兩個國家的經濟負面影響非常大,所以他們現在也在抱怨美國。美歐之間的團結不存在,歐洲國家之間團結也不存在。俄烏戰爭結束之後,歐洲將會處於一個更加分裂的狀態。比如德國利用這次戰爭機會把它的軍費一下子提高到GDP的2%,試圖成為一個正常的軍事國家。在東亞,日本多年來推動憲法的修改,想把軍費提高,也想成為正常軍事國。中國、韓國、朝鮮等亞洲國家對此反彈很大。德國利用這次戰爭的機會想成為一個正常的軍事國家讓歐洲無從指責。但戰爭結束了以後,一個再軍事化的德國對法國意味著什麼?對其他國家意味著什麼?這是值得大家深思的。

歐洲面臨的問題實際上非常大,英國已經離開歐盟了,意大利民粹主義也崛起了。很多人認為冷戰結束了以後,歐洲國家之間不會再發生戰爭了。亨廷頓寫過一本題為《文明的衝突》(The Clash of Civilizations)的書,認為未來戰爭將發生在穆斯林跟基督教或者中國跟基督教這些不同的文明之間。這種觀點太受意識形態的影響,並不牢靠。大家不要忘記,一戰、二戰都是發生在同一個文明下的。歐洲各國有同一個上帝、同一種文明、同一種文化,甚至差不多同樣的政治制度都能發生分裂以至於戰爭。很多人還在幻想只要中國變成民主了,美國和中國就不會發生衝突了,這顯然是錯誤的。蘇聯的戈爾巴喬夫是親西方的,俄羅斯的葉利欽也是親西方的,甚至普京早期也是親西方的,但最終國家利益戰勝了意識形態,俄羅斯並沒有被西方接納,而俄羅斯本身也沒有轉型成為被西方所認可和認同的民主國家。

美國想把中國跟俄羅斯綁架在一起,但中國跟俄羅斯兩國比較理性的處理了兩者之間的關係。實際上,兩國之間並不存在西方所認為的關係。

第三,美國“印太戰略”更不盡人意。美國的印太戰略也遇到了重大挫折。美國把重心從歐洲轉移到印太,從中東轉移到印太,就是要針對中國。但是印太戰略中最關鍵的印度首先出現了問題。印度跟美國有共同的利益,因為中國跟印度有邊界衝突,在這個角度上印度需要幫助美國。但是印度作為一個文明國家大國,不會完全聽任美國的指使,印度也像中國一樣追求在世界上獨立自主的外交政策;同時,印度是一個大國,美國很難消化。這次俄烏戰爭中,中國承受了差不多所有的國際壓力,而印度則躲在背後,還公開採購俄羅斯的能源再賣給歐盟國家。西方國家對印度的態度上要比對中國的態度更好。

東盟也並沒有那麼配合美國。如果東盟不配合的話,美國的印太戰略基本上很難成氣候。當前中國和東盟的局面是中國改革開放的成果。改革開放前我們跟東盟的關係很一般,當時我們向東南亞推行共產主義;直到鄧小平先生訪問新加坡之後,中國才停止對東盟國家的意識形態宣傳。在1990年代,前總理朱鎔基力推中國與東盟發展自由貿易區,所以中國這40多年和東盟國家的關係發展得都很好。

東盟在冷戰期間跟美國發展出了很深厚的安全關係,像菲律賓和泰國是美國的盟友,馬來西亞、印尼很多的軍官都是美國培養出來。但改革開放以後,這些國家跟中國發展出了很深厚的經濟關係。如果中美兩個國家不發生衝突,他們兩邊的好處都能拿,既有安全又可以在中國賺錢。如果中美髮生衝突,這些國家就不得不選擇美國,因為他們的安全完全依靠美國,但這樣的選擇無疑會讓其承受巨大的經濟損失。所以東盟國家這個平台對中國來說很重要,如果美國迫使這些東盟國家選邊站,而中國沒有迫使東盟國家選邊站,就能夠取得東盟國家的信任。

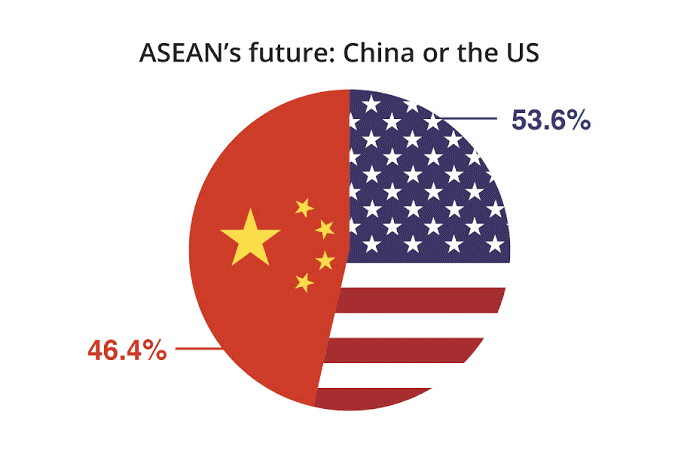

圖3:東南亞意見領袖在中美選邊站問題上的支持率

數據來源:Think Asia

在東盟國家中,印尼政府的立場很重要。今年的香格里拉大會上,印尼政府代表表示,要用亞洲的方式而不要用美國的方式跟中國相處。馬哈蒂爾以前說得很好,中國跟馬來西亞幾千年來都是鄰居,中國也沒有征服馬來西亞,中華民族還是比較愛好和平的;而西方接觸馬來西亞沒過幾年,就把馬來西亞變成了殖民地。其實,近代亞洲很多侵略性的思想都是從西方來的。中國自己本身的文化里面找不到侵略思想的根源,也找不到侵略性的基因。很多西方學者認為,中國沒有民族主義(nationalism),只有文化主義(cultrualism),這是一種深刻的理解。當然,中國現在的民族主義也強盛起來,但大都是對西方的反應,是反應性民族主義。

日韓也是美國的盟友,但只要中國處理得當,不會輕易完全靠向美國,因為在經濟和地緣政治上,中國對日本、韓國來說也有巨大意義。

第四,中美關係變動導致國際秩序面臨危機。因為中美關係不好,現在國際秩序面臨著巨大的危機,二戰以後建立起來的以聯合國為中心的國際秩序搖搖欲墜。危機的本質便是國際公共品危機。現在我們面臨的情況是,我們有太少好的國際公共品(international public goods),但是有太多的壞的國際公共品(international public bads)。壞的公共品就像極端氣候、核擴散、公共衛生危機、海洋危機等。因為美國是世界上最大的經濟體,需要提供國際秩序生存和發展所需要的最大份額的國際公共產品。在學術界,吉爾平(Robert Gilpin)稱此為“霸權穩定”。哈佛大學約瑟夫·奈(Joseph Nye)近年來提出的“金德爾伯格陷阱”(The Kindleberger Trap)也是這個意思,認為國際秩序的維持和穩定需要足夠的國際公共產品,一旦國際公共產品不足或缺失,國際秩序就遇到大麻煩了。那麼國際公共品誰來提供?大國要多提供,小國是心有餘而力不足的,所以小國在國際公共品面前只能選擇搭便車(Free rider)。

中美兩國如果不合作,好的公共品肯定是不夠的,壞的公共品肯定會越來越多。好的公共品比如說聯合國體系,中美兩個國家不合作的話,聯合國體係就會癱瘓。 WTO也是一樣,國際貨幣基金組織也是一樣。任何一個國際體系裡面,中美兩國如果不合作就什麼都搞不成。所以說中美關係不是單純的雙邊關係,而是國際秩序的兩根柱子,哪一根都不能倒,都要互相配合。

在碳排放總量上,中國現在第一,美國第二,兩個國家加起來就佔了世界上50%左右的碳排放。如果這兩個國家不合作的話,很多島國就將面臨危機。現在的太平洋島國就面臨著被大洋淹沒的危機。像特朗普那樣認為氣候危機是陰謀論的人畢竟還是少數。各種形式的氣候危機就發生在我們身邊,而應對這些危機則需要國家之間的合作。

第五,美國內政的持續惡化。美國內政已經出現了太多的問題,且在繼續惡化。圍繞著通脹問題,並且中期選舉臨近,美國社會出現持續的大分裂狀態。美國二戰以後的1945年到1970年代初,其中產階級很非常龐大,達到70%左右,儘管當時的共和黨右一點,民主黨左一點,但是兩個政黨都要照顧到這70%的中產階級的利益,所以兩個政黨不會走極端路線,做極端的事情。

80年代以後到現在,美國的中產階級萎縮至不到50%,導緻美國社會非常分裂。就拿投票率高低的問題來說,民主國家投票率低好還是高好?我們經常批評民主國家投票率太低,連50%不到,是少數人的民主,是假民主。那麼投票率是20%好,還是投票率100%好?這是個既簡單又深刻的問題。經驗地看,民主國家投票率有個20%-30%就夠了。六十年代西方民主出現危機,即過度政治參與危機。美國、歐洲、日本成立一個三方委員會,著名的亨廷頓教授也在裡面,他們寫了一本《民主的危機》(The Crisis of Democracy)的書。當時投票率還不到50-60%,大家就已經察覺有危機了。現在美國的投票率多少?已經達到了80-90%。這看似是好民主,但實際上不是好民主。

道理很簡單,投票率低為什麼好?可以用集體行動(collective action)邏輯來解釋。投票是有成本的,假設我們這屋里大家都是中產階層,我們的政治意向差不多,如果校長和副校長去投票了,那我們就不用去投票了,因為我們大家信任他們。如果這樣,投票率就低。大家互相信任的話,社會投票率就低。只有互相不信任的社會裡,投票率才最高。美國現在的問題就是人們互相不信任,大家只相信自己手中的選票。大家看美國各黨派的基礎選民所佔百分比,過去共和黨大概佔30%,民主黨大概佔30%,但中間意向不確定的選民大概佔40%。這樣的佔比會非常穩定,因為共和民主兩黨都不能走極端,都要爭取這40%選民的支持。現在美國投票率過高,中間選民幾乎消失了,要么支持共和黨,要么就是民主黨,整個國家就會非常分化。

美國兩黨矛盾近年來逐漸激化

(圖源:VOX)

我們的鄰居泰國也是這樣。比如像他信這種代表農民的政治家不被城市中產所承認。所以就有人說,農民選出來的首相,城市居民不承認;城市居民選出來的首相,農村居民也不承認。今天的台灣地區也如此。因此政治問題裡有很多“定論”要重新檢討,我們以前學的很多知識都是錯誤,要從實際出發重新認識。

拜登本來已經是一個非常弱的總統,中期選舉之後可能變得更弱。如果兩年以後特朗普又回來了,那怎麼辦呢?特朗普已經說了,為了美國人民的利益,還得回來。這幾天他已經表達了這樣的意願。每一個政治人物都會說自己是為了某民族和人民的利益,不會說是為了個人的利益。這就是美國的政治態勢。

中美關係展望:中國應對的方法是“鬥而不破”和“鬥而不戰”

這種情況下,中美關係前景會怎麼樣?鄧小平時代,中美關係叫“鬥而不破”。我們“鬥”但是不“破”,這是容易理解的。改革開放以後,我們加入了世界體系,在這個體系里和美國相處,我們在一個體系裡面“鬥”但是不“破”,即使鬥爭,我們也不會離開這個體系。我們希望中美關係以後在“鬥而不破”的基礎之上,“鬥而不戰”。 “鬥”可以,也不可避免,但不要“戰”。只要我們理性地去對待中美關係,其實不難做到。

第一,吸取“閉關鎖國”的教訓。首先我們不是蘇聯。美國和蘇聯本來就沒有什麼具有實質性的關聯,因此二戰一結束兩個國家就變成兩個陣營。中國是在加入這個世界體系裡面成長起來的,因此脫離不了這個體系,也不想脫離這個體系。我們不會像蘇聯那樣搞兩個體系,或者另起爐灶。我覺得,即使美國要把我們從這座山上趕下來,我們也應該告訴美國人,這座山只是你臨時地把持著,但這座山不是你的,我們在這也有貢獻。所以,近年來,我們一直在主張深度開放,甚至是“單邊開放”,即使美國和歐洲不向我們開放,我們也要向他們開放。

第五屆中國進口博覽會在上海召開

(圖源:網絡)

美國不是一體的,是由眾多利益集團組成的聯合體。冷戰派和反華派跟華爾街的利益訴求完全不一樣。中國有4億中產,是世界最大的單一市場,哪個資本會放下如此大的單一市場呢?德國總理朔爾茨為什麼要訪華?他剛上台時表現出也一定要跟中國搞脫鉤的姿態,但一旦如果他看看他們在中國市場上的奔馳和寶馬,就不會提倡脫鉤了。如果中國老百姓不消費,德國車企就沒有競爭能力。開放對誰都有好處。

華爾街對中國施加壓力,是要中國搞“真開放”,華爾街並不想孤立中國。最近德國駐中國的商會、美國駐中國商會,美國駐香港的商會都有表示他們的企業並不想走。我們自己一定清醒,總書記強調的是“新型舉國體制”,不是關起門來自己創新,而是在開放狀態下的創新。經驗地看,關起門來的創新很難實現可持續。

歷史已經給了我們很多教訓,不要忘記唐宋時期中國的科技多麼發達,明清時期封閉以後,西方卻是最終怎麼樣打敗我們的?英國思想家培根說的中國三大發明印刷術、指南針和火藥是如何開啟了近代世界歷史的。指南針跟火藥的結合,造就了英國強大的海軍。雖然火藥是中國人發現的,但傳到歐洲以後就成為了火藥學,而在中國,火藥一直停留在應用上。有人開玩笑,在封閉狀態下把當時的高科技娛樂化,我們把火藥用在放鞭炮;指南針用在看風水。有一本很厚的書,叫《火藥時代》(The Gunpowder Age: China, Military Innovation, and the Rise of the West in World History),作者是美國歷史學家 Tonio Andrade,寫得非常好,他解釋了為什麼火藥的出現使得歐洲崛起,為什麼發現了火藥的中國會在鴉片戰爭中被打敗?這是值得大家思考的。

還有一個是蘇聯的教訓,蘇聯早期有近代以來最強大的舉國體制,早期的發展也取得了巨大的成就,但它是封閉狀態下,關起門來自己創新。它呈現出兩個特點:一是關起門來到後來沒有了思想創新,沒有了思想市場,這意味著創新的思想源泉就沒有了;二是沒有市場,蘇聯造的一些軍火,只是賣給華約國家,或者其他發展中國家,比如越南買一點、印度買一點,但市場太小。創新需要大量的投入,需要從市場中獲得回報。沒有思想市場,沒有商品市場,蘇聯的發展就變得不可持續。所以蘇聯不是被美國打敗的,而是被自己打敗的。

第二,要重視人才,面向全世界引進人才。美國在所有方面都講對等開放,但是人才方面永遠是單邊開放的。美國是移民國家,一戰、二戰前後有多少的歐洲科學家到了美國。冷戰期間美國跟蘇聯鬥爭,用的是全世界的人才,包括蘇聯、東歐跑去美國的人才來跟蘇聯鬥爭,最終打敗了蘇聯。今天我們面臨更嚴峻的任務,美國用全世界的人才,包括我們中國移民美國的人才跟中國競爭。除非我們有能力和美國競爭世界人才,否則很難應付美國。

我們要留住人才,正如我們要留住財富一樣。現在的問題是,我們可以創造財富,但是我們留不住財富;我們可以培養人才,但是我們留不住人才。一個國家的財富和人才具有最大的流動性,是可以到處走的。但另外有兩樣東西不可能走:一是貧困,二是權力。沒有財富跟人才而只有貧困和權力是一個什麼樣的國家?所以要開放,尤其是對人才開放。

第三,在重建國際秩序中,中美加強合作、良性競爭、避免戰爭。美國國務卿布林肯提倡與對華該合作的地方就合作、該競爭的地方就競爭、該對抗的地方就對抗。但我們要往好的方面引導,我們要加強合作,提倡良性競爭,同時還要避免戰爭。

我們要避免進入修昔底德陷阱。在合作方面,如氣候、核不擴散、公共衛生、海洋危機等方面都可以合作。很多發展中國家都希望中美之間的合作。如前面所說,中美在氣候方面如果不合作的話就會是大災難。而且這個災難已經臨近,並且大家都在同一條船上。

良性競爭也包括制度競爭和科技競爭。我們無懼於製度競爭,中美有各自權利發展自己的製度。技術競爭上,美國要封殺我們,我們只能競爭,不能迴避競爭。我們在科研上大量的投入,假以時日,終會帶來成果。我們的“一帶一路”倡議是很好的國際公共品。對美國在這方面的競爭無需要感到害怕。去年的美歐雙峰會上,提出要用1萬多億投資在基礎設施上跟中國競爭,今年的雙峰會只剩下6千億了,我們無懼在基礎設施上與美歐競爭,可以更大方一點。只要能推動發展中國家的經濟社會發展的事情就沒有什麼不好,都可以表示歡迎。中國做一點,美國也做一點,日本也做一點,其他國家的經濟就發展起來了。因此我們要歡迎競爭,不要總是美國搞競爭我們就害怕,就認為美國在圍堵中國,這樣的看法是不對的。

避免戰爭就是要“鬥而不戰”。這幾年中國在處理南海的模式是不錯的,中美在南海的衝突管控非常好,多年來也沒有大的衝突發生。你來了我躲避一下,我來了你躲避一下。在南海問題上,只要兩邊的軍方保持理性和克制,戰爭是可以避免的。

冷戰時期的美甦之間也沒有發生正式的衝突,都是代理人戰爭。中美關係中最麻煩的就是台灣問題。台灣問題上,佩洛西竄台激起了國民的憤怒。但應當肯定的是,我們的官方還是非常理性的。如果我們順從民粹主義的意見,早就發生戰爭了。美國以“切香腸”的方式推動台灣獨立的話,我們也要以“切香腸”的方式一步一步地把台灣拿下。我們還要意識到台灣人也是中國人,台獨分子還是少數。隨著中國的軍事現代化,中國越來越有可能和平地解決台灣問題,而不是通過武力解決台灣問題。

我們要改變對美國的看法,我們處理和美國的關係不是要打敗美國。如果從要打敗美國這個角度來解決問題,那麼所有問題永遠都解決不了。美國打不敗中國,中國也打不敗美國。美國如果失敗了,那是自己打敗自己;中國如果失敗了,也是自己打敗自己,就像蘇聯是自己打敗自己一樣。

我們的目標不是打敗美國,而是要重建國際秩序。從重建國際秩序這個角度來說,中美有太多合作的地方。美國有強硬派,但我們不要被美國的強硬派拖著鼻子走。我們學者還是要有一份責任的。日本發動的二戰有它的必然性嗎?沒有!就是軍方的強硬派挾持了整個政權。歷史沒有必然性的,歷史很偶然的。

又比如說開放是必然的嗎?也是沒有必然的。前段時間有人發文說“閉關鎖國”也是好的,因為“閉關鎖國”拖延了帝國主義侵略中國的進程。我不這樣認為。明朝閉關鎖國的時候,中國的鄭和的船隊很強。美國學者說當時鄭和的船隊相當於美國軍隊現在的航母群。同時,明朝年間,我們的民間商人力量也很強。當時所謂的“倭寇”指的是日本人,但是主體還是福建浙江的海商,倭寇的領導人還是福建人。當時如果這樣發展下去,沒有閉關鎖國的話,就沒有“西方帝國主義”一說了。當時的葡萄牙、西班牙等還很弱小,他們的大航海時代開始之初只是一群海盜。明朝的鄭和船隊代表的是國家的力量,海盜如倭寇代表是民間的力量,我們封閉起來之後就都沒有朝著海洋發展了。

圖源:China Daily

第四,堅持開放包容的多邊主義。中國現在要做的就是具有包容性的多邊主義,中國在這方面做得很不錯。中美都在搞多邊主義,但美國搞的多邊主義是針對第三國的,我們把它稱之為“團團伙夥”,這些多邊主義是不好的多邊主義。正如前面所說的,美國式的“多邊主義”並沒有取得多大的成功,挫敗倒是非常明顯。中國做的才是真正的多邊主義,但在學術用“真正”這個詞來形容不是很規範,中國多邊主義應當界定為開放的、包容的、不針對第三個國家而是針對這些成員國共同面臨問題的多邊主義。這種多邊主義我們要堅持下去。

未來世界秩序可以用中國傳統的概念“和諧”一詞來理解。要承認這個世界是“和而不同”的,和平與秩序是建立在“不同”之上的。這並不難理解,儘管大家都不同,但大家都在同一個地球上生存,全球化時代的地球是越來越小,人類命運休戚與共。

我對中美關係還是比較樂觀的,只要我們應用理性的力量,不要被情緒所左右。尤其是我們學者需要警惕。情緒很簡單,誰都有情緒,但是大家表達情緒後一定要冷靜。當理性戰勝情緒之時,和平就有了希望。

GBA Review 新傳媒

編輯 | 趙詣 梁湛非

美編 | 魏鈺奇

審核 | 馮簫凝 黃紫藍