导读 · 2023.01.18

美联储在2020年推出无限量化宽松政策,向全球资金蓄水池注入了海量美元流动性后,短时内造就了虚拟资产的财富神话;美股市场指数也水涨船高;全球并购市场总值更是在2021年创下历史高峰。

虽然2022年美国并购市场出现部分回调,但逐利的资本对美国公司的收购热情依旧,2023年对美国公司的跨境收购仍将在全球并购市场唱主角戏。本篇观察分析了跨境并购美国市场需要重视的三大风险,即国家安全审查、反垄断执法和司法诉讼风险。

基于上述风险分析,作者结合案例为有意进入美国并购市场的主体总结了三项合规建议。首先,面对当前美国和全球秩序的高度不确定性,并购市场交易的大部分风险最好有本土参与者合作分担;其次,潜在的监管障碍需要复杂的先期应对计划,建议尽早引入成熟的诉讼律师团队,依据目标国法律原则与具体规定,进行周密的商业策划与合规自查;最后,了解目标国并购交易的操作惯例是至关重要的,业界需要根据并购个案涉及的主体、标的、以及行业,对具体的交易策略做出不同的规划。

引言

全球新冠疫情暴发后,多国政府为刺激经济,采取了一系列扩张性财政和货币政策。

特别是美联储2020年3月23日推出的无限量化宽松政策(unlimited quantitative easing),向全球资金蓄水池注入了海量美元流动性。

超发的美元货币供给,很大程度上造就了加密货币、NFT藏品等虚拟资产短期内的财富神话。相对廉价易得的流动性(cheap-money era),也为资本市场注入了洪荒之力,不仅将美国股票市场指数拉到历史性高位,比如道琼斯工业平均指数(Dow Jones Industrial Average stock market index),更将全球并购市场的活跃程度带到了创纪录的顶峰。

图1:全球并购市场总值与道琼斯工业平均指数(2003-2022)

(数据来源:Bloomberg,制图:Z. Zeng)

伴随着美国股票市场与全球并购交易的高歌猛进,投资者对美国公司的收购热情也持续高涨。Bloomberg数据显示(见图1),2022年非美国收购方对美国公司的收购交易额约为2500亿美元,约占当年全球跨境并购额的20%。进入2023年,虽然地缘政治变幻和美联储利率调整有可能孵化出“黑天鹅”或“灰犀牛”事件冲击国际秩序,但是逐利的资本对于美国公司与资产的收购热情依旧不减(见图2)。

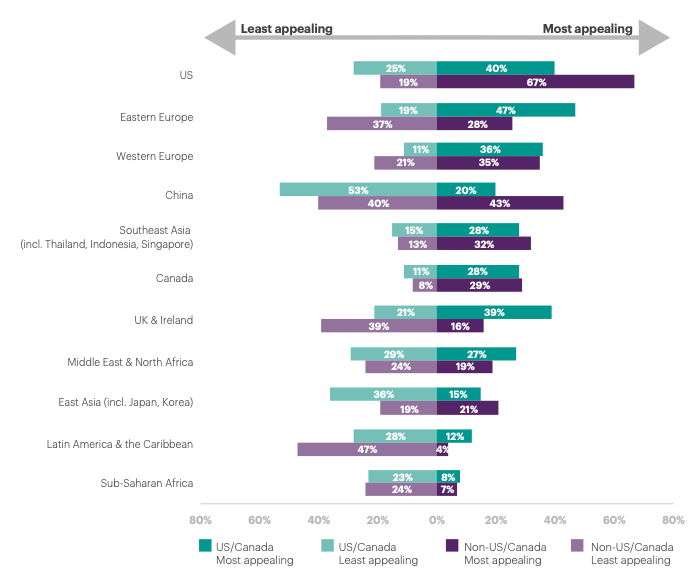

图2:2023年跨境并购意向目标国

(图源:大成Denton)

本篇观察,分析了收购美国公司需要重视的三大政治与法律合规风险。业界需要结合个案涉及的主体、标的、行业,对跨境并购中固有的政治和监管的复杂性做充分的战略准备,对具体的交易策略、结构、融资做出相应的战略规划。

美国并购市场的风险

总体而言,美国的并购市场是相当开放的。但是,如果收购标的涉及的是科技、数据等敏感行业,或者收购主体被认定为由外国政府资助或关联的,则需要细斟细酌美国的政治生态和监管趋势的衍变。

(一)安全审查风险

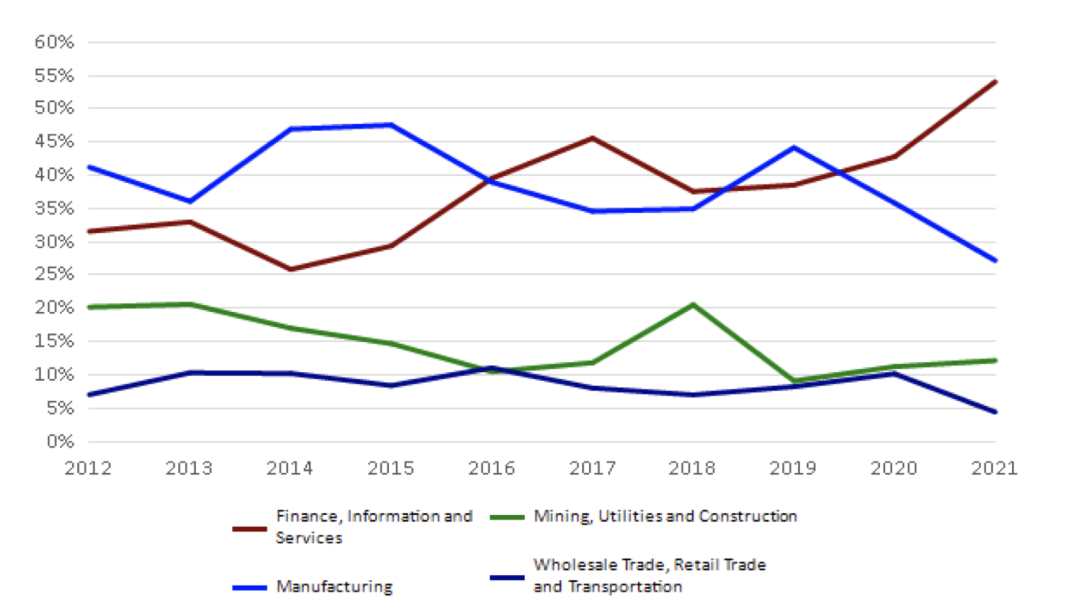

在涉美收购战略规划中,首要的交易合规事项,便是评判美国海外投资委员会(Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS)介入审查的风险概率、时间成本和审查后果。据美国财政部2022年8月提交到美国国会的《2021CFIUS年度报告》显示,向CFIUS正式申报(Notice)国家安全审查的案件,从2012年的114件上升到了2021年的272件,涵盖的范围囊括了金融、信息、采矿、建筑等诸多行业。

图3:CFIUS审查的产业分布(2012-2021)

(图源:《CFIUS年度报告2021》)

特别是2018年《外国投资风险审查现代化法案》(Foreign Investment Risk Review Modernization Act, FIRRMA),以及美国财政部随后颁布的一系列实施细则,比如《关于外国人在美国进行特定投资的规定》(Provisions Pertaining to Certain Investments in the United States by Foreign Persons),使得CFIUS的安全审查进入了一个新的时代。

自此,美国海外投资委员会(CFIUS)的管辖权从美国境内的商业活动扩张到了域外,不仅对于未在美国注册但在美国有实质性业务的公司的收购,甚至对在美国尚未有实质性业务但其在美国境外的商业活动和美国境内州际贸易存在某些联系的公司的交易也可进行审查。

FIRRMA及其实施细则不仅扩大了CFIUS的管辖范围,而且延长了CFIUS审查的期限。另外,FIRRMA虽然在正式申报(Notices)的基础上,为交易各方创设了自愿提交简易申报(Declaration)以加速审查的制度,但也针对特定类型的交易引入了强制申报(Mandatory Declaration)义务,特别是涉及到关键技术、基础设施或美国公民的敏感个人数据有关的收购案件。

尤其是个人数据,已经日渐成为CFIUS审查的一个关键领域,特别是涉及到中国投资者的案件。比如早在2017年,CFIUS就声称出于对美国国民财务信息的保护,没有批准蚂蚁金服收购速汇金(MoneyGram)的交易。《2021CFIUS年度报告》也显示,CFIUS在2021年度的外资审查中,针对中国投资者的审查是最多的,占比16.5%(44份),其次是加拿大和日本,分别占10.3%和9.6%(28份和26份)。

表1:受CFIUS审查影响而终止的部分中资收购交易

来源:中伦视界

鉴于美国在2022年10月公布的《国家安全战略》已经将中国明确界定为“唯一既有意图又有能力重塑国际秩序的战略竞争对手”(The only competitor with both the intent to reshape the international order and, increasingly, the economic, diplomatic, military, and technological power to advance that objective.),CFIUS针对来自中国的并购投资,特别是涉及知识产权、个人数据和尖端或新兴科技等重点行业的审查,无疑将会进一步加强。

因此,在并购前期准备阶段,市场主体极为必要对交易内容进行国家安全风险的自我评估,以确定是否可能引起CFIUS的关注,是否需要强制申报。并购各方也可以利用 “自动申报”程序,向CFIUS提请进行快速审查,预先排雷。

(二)反垄断执法风险

针对收购并购交易的反垄断审查(merger control)是各国反垄断法律体系中的核心内容之一。自1890年《谢尔曼反托拉斯法》生效以来,美国的反垄断执法对美国及至全球经济的发展产生了深远的影响。

比如,1911年Standard Oil Co. of New Jersey v. United States一案中,标准石油公司被美国最高法院裁定分拆为多家地区性石油公司,全美乃至全球石油行业不再一家独大。再比如2001年Microsoft Corp. v. United States一案中,司法部与微软达成和解,微软同意接受罚款并开放部分Windows 源代码,允许电脑厂商自由选择操作系统,为苹果、谷歌公司的发展创造了空间。

2021年7月,美国总统拜登签发了《关于促进美国经济竞争的行政令》(Executive Order on Promoting Competition in the American Economy),旨在解决美国经济中最紧迫的竞争问题,要求各执法机构不仅要打击农业、药品和劳工等传统行业的反竞争行为,更要加强对占主导地位的大型科技平台对新生竞争对手“扼杀式并购”的审查和监管力度。

以联邦贸易委员会、司法部反垄断局为主导的美国反垄断执法机构,也加强了并购审查的范围与强度。特别是,在“反垄断斗士”丽娜·汗(Lina Khan)于2021年6月出任主席之后,联邦贸易委员会一方面增加了对纵向合并的审查、扩展了并购审查的范围;另一方面加强了并购交易可能造成市场过度集中“扼杀竞争”,尤其是科技创新与数据经济领域的审查力度。仅在2021年,联邦贸易委员会就并购交易发出了42封调查函,几乎是2020财年的两倍,是10多年来的最高水平。

联邦贸易委员会主席丽娜·汗在2021年4月的一次参议院听证会上发表讲话(图源:纽约时报)

比如,2021年12月,联邦贸易委员会对美国芯片供应商英伟达(Nvidia Corp., NVDA)收购英国芯片设计供应商ARM的纵向并购交易提出异议。联邦交易委员会认为,半导体芯片为计算机和技术提供动力,拟议的纵向交易将使最大的芯片公司之一控制计算技术和设计,而其它市场竞争主体则不得不依靠这些技术和设计来开发自己的竞争性芯片。合并后的公司将有办法和动机来扼杀下一代创新技术,包括那些用于运行数据中心和汽车驾驶辅助系统的技术。基于联邦贸易委员会的监管异议,英伟达只能取消了这笔400亿美元的交易。

因此,在进行涉美跨国并购前的准备工作时,各方应该对交易结果可能限制市场竞争进行自我评估。对于那些可能引起并购审查的交易,尤其是涉及科技、平台、数据的交易,应准备好预案应对美国反垄断机构的监管要求,比如将迅速剥离相应资产作为合规措施,同时,和监管机构实时沟通,确保剥离资产的收买方会得到监管机构的认可。当然,如果监管机构已经明确地表示,将拒绝就并购补救措施进行讨论,交易方也可以通过司法诉讼,积极寻求法院的救济。

(三)司法诉讼风险

从政治问题到经济纠纷,对于司法诉讼的偏好,或许是美国社会制度的一大特色,也是所谓的“美国例外论”(American exceptionalism)的一种体现。

美国的资本市场制度,尤其是并购市场规则,除了来源于《1933年证券法》(Securities Act of 1933 )和《1934年证券交易法》(Securities Exchange Act of 1934)等联邦法律之外,很大部分是建基于股东诉讼产生的判例法,尤其是建基在特拉华州衡平法院(Court of Chancery of the State of Delaware)和特拉华州最高法院(Supreme Court of the State of Delaware)在公司法、证券法领域的大量判例。

美国特拉华州衡平法院

(图源:路透社)

涉及美国上市公司的并购交易,经常从一开始就伴随着股东、劳工、管理层、债权人等诉讼,最后以司法判决/和解的形式结束各类纠纷。因此,并购各方在交易过程中,就应该预期相关交易会在美国产生各种诉讼风险,而不是将其视为额外的麻烦去躲避。

跨境并购各方在交易过程中,应该尽早引入成熟的诉讼律师团队,依据法律原则与具体规定,进行周密的策划,详实记录交易信息,在并购合约中审慎规定违反约定的补救措施,谨慎选择处理纠纷的适用法律和法院(仲裁/调解中心),积极应对可能的诉讼纠纷,以争取最大的权益。

比如,在AB Stable VIII LLC v. MAPS Hotels and Resorts One LLC一案中,原告AB Stable VIII公司(原安邦保险的子公司)对被告MAPS Hotels and Resorts One公司(韩国未来资产集团的子公司)提起诉讼,指控后者终止收购的行为违反了交易协议,诉请特拉华州衡平法院判令被告向原告,按约支付15家美国豪华酒店,包括能俯瞰纽约中央公园的JW万豪酒店(JW Marriott Essex House),的收购款总计58亿美元。

可惜的是,AB Stable VIII公司直至二审后期,才聘请Wachtell, Lipton, Rosen & Katz(WLRK)律师事务所。WLRK是美国并购交易纠纷领域最顶级的律师事务所,没有之一。而在Twitter vs. Musk一案中,Twitter在2022年7月于特拉华州衡平法院,起诉要求马斯克按约履行440亿美元的收购案,就在第一时间聘请的WLRK,最终成功地迫使马斯克在10月按约完成交易。

在AB Stable VIII被收购案中,原、被告双方2019年9月签订的《收购与出售协议》,则对限制性条款(Proviso)中的“重大不利影响”(Material Adverse Effect)的范围界定过于狭窄,草率约定了“重大不利影响应仅根据本公司及其附属公司的过去业绩来衡量,而不是根据本公司及其附属公司的任何前瞻性声明、财务预测或预报来衡量。”(A Material Adverse Effect shall be measured only against past performance of the Company and its Subsidiaries, and not against any forward-looking statements, financial projections or forecasts of the Company and its Subsidiaries.)

这一欠严谨的条款,将“重大不利影响”的对标对象限定于原告公司及其附属公司的过去业绩,不仅遗漏了并购协议中常见的本公司“运营前景”(Prospects)这一重要内容,更没有与同行业的其它公司的运营情况做关联。

正如特拉华州最高法院首席法官小科林斯·J·塞茨(Collins J. Seitz Jr.)在二审判决书中所指出的:

法院将副词 “只有”与“符合过去的做法”一并解读为:“双方建立了一个标准,完全看企业在过去是如何运作的。” 由于双方选择了这一标准,法院评估了卖方(原告)在签订销售协议之前和之后的经营情况,而没有考虑“其他公司如何应对大流行病或在类似情况下的经营”。(The court read the use of the adverb “only” in conjunction with the phrase “consistent with past practice” to mean that “the parties created a standard that looks exclusively to how the business has operated in the past.” Because the parties chose this standard, the court evaluated the Seller’s operations before and after entering into the Sale Agreement without regard to “how other companies responded to the pandemic or operated under similar circumstances.”)

据此,特拉华州衡平法院及特拉华州最高法院,分别在一、二审中认定这一限制性条款,直接将通常由被告(买家)承担的,由新冠疫情产生的重大不利影响,转嫁给了原告(卖家)承担。两审法院皆判定原告败诉,被告终止收购合法。在新冠疫情严重冲击酒店行业情势下,原告不仅无法获得58亿美元的收购款,还须退还被告先期支付的5亿8172万美元定金及利息,同时承担被告因本收购案而产生的交易开支与诉讼费用。

结语

由于跨境并购中固有的复杂性,对美国公司的投资收购,除了要考虑上述三类重大政治与监管风险,交易方还需要注意文化、融资以及诸如劳工、制裁、ESG(环境、社会和治理)等合规风险。

而面对当前美国地缘政治与强监管的新局势,较优的路径是与美国本土的商业伙伴共同投资,与目标公司的管理层和其他利益相关团体(比如工会)建立良好的关系,尽早与政治人物、监管机构和公关顾问开展接触、沟通工作,以便于解决潜在的政治审查和合规问题。

作者游传满

香港中文大学(深圳)国际事务研究院副研究员。

GBA Review 新传媒