导读 · 2023.6.25

6月14日,全球人权治理高端论坛在北京举办。中共中央政治局委员、中宣部部长李书磊出席开幕式,宣读习近平主席贺信并发表主旨演讲。

论坛由国务院新闻办公室、外交部和国家国际发展合作署共同主办,以“平等、合作、发展:《维也纳宣言和行动纲领》通过30周年与全球人权治理”为主题,来自近百个国家和包括联合国机构在内的国际组织的300余位中外嘉宾,围绕主题,积极交流,坦诚对话,为推动全球人权事业发展贡献真知灼见。

本文内容整理自郑永年教授在论坛上的主题发言。郑教授总结了西方和东亚国家及地区的权利发展历史,表示无论从欧洲社会、北美社会、东亚社会,大家实现人权方面都有一些很好的经验,也有深刻的教训,作为学术共同体,我们应当把各个文明、各个国家和地区实现人权方面的最佳实践总结好,促进更多的人能享受到更好的人权。

今天想用这个机会,就发展和人权之间的关系谈几点我自己的观察和思考。无论在政策研究界还是学术界,很多人往往把人权视为发展的前提。但我的观点刚好相反,因为经验地看,发展往往是人权实现的前提。我想讲四点。

第一,人权具有历史性,权利是在历史发展过程中实现的。

英国20世纪中期著名的社会学家马歇尔(T. H. Marshall)1949年在剑桥大学纪念与之同姓的经济学家阿尔弗莱德·马歇尔(Alfred Marshall)的年度讲座上,发表了题为《公民身份与社会阶级》的演讲。演讲的主旨是分析公民权利、社会政策与资本主义市场经济的关系。根据历史发展进程,马歇尔提出可以将公民身份分为三个部分(parts)或三个要素(elements):公民的(civil)、政治的(political)和社会的(social)。公民权利可归于18世纪,政治权利可归于19世纪,社会权利则是20世纪。

从今天的视角来看,马歇尔的分类方法是非常成问题的,因为西方今天所强调的“一人一票”的政治权利只是在1960年代之后才逐步实现的,而此前西方实现的只是经济(或者马歇尔所说的“公民的”)权利和社会的权利(或者福利社会)。在西方的话语体系中,近代“公民权”概念的“公民”早期只不过指的是“商人”或者“资本”的权利,而非广义上的公民。并且这里非常具有西方的特色,即“公民”的概念是和政治权力相对立的。西方近代早期确立的绝对专制主义(absolutism),只有商人或者资本才有力量与专制权力相对抗。因此,在黑格尔的著作中,“公民”指商人和资本的力量。关于“公民”和政府是对立的观点到现在依然被很多人认为如此。西方喜欢把社会组织称为“非政府组织”(NGOs),而往日的资本力量已经被“排挤”出“市民社会”的概念了。

不过,马歇尔正确地指出了权利具有历史性,是在发展过程中实现的。

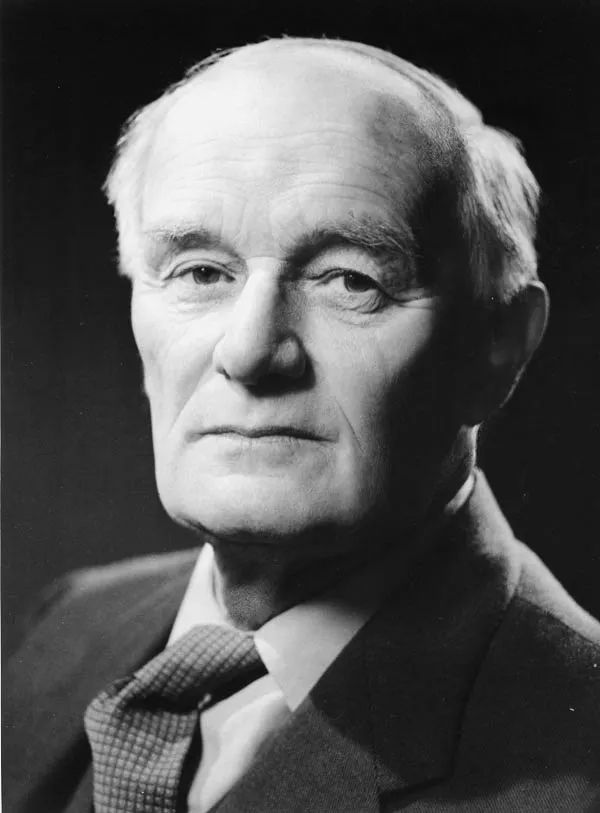

T.H 马歇尔教授

(图源:Wikipedia)

第二,发展是权利实现的前提,或者说人权是发展的产物。

尽管西方人相信权利是天生的,或者与生俱来,但这只是一种信仰,实际上并非如此。无论在西方和非西方,权利是发展的产物。我总结了西方和东亚国家和地区的权利发展历史,把权利的实现分为三个大的阶段:先经济、再社会、后政治,或者说先发展、再分配、后民主。凡是根据这个次序的国家和地区,其权利就发展得好;凡是不符合这个次序的,权利就发展得不好,甚至出现严重问题。

西方社会的各次转型都表现为大规模的暴力。从马克思所分析的“原始资本主义社会”向“福利社会”的转型是通过长时期的社会主义运动而实现的。而当时的社会主义运动往往也是充满暴力的。同样,政治权利的实现也充满暴力,即人民争取普选权的运动,尤其在美国,表现为黑人和少数族群的民主运动。

在亚洲,日本和“四小龙”都是遵循这个发展次序的。这些经济体先在权力集中的情况下发展经济,同时政府主动搞社会建设,量力而行,提高社会整体的福利水平。这使得亚洲社会没有经历类似欧洲那样的大规模的工人阶级运动,因为实现了公平增长,转型表现为稳定与和平。

比较而言,二战之后广大的发展中国家的经验就很不一样了。尽管这些国家获得了政治上的独立,但在制度设计的诸多方面完全接受了殖民地的遗产。从文本上看,宪政、多党制、自由媒体等都是存在的,但很可惜,大都存在于纸面上,没有转化成为现实。在经济没有发展起来之前,多党政治往往演变成“分大饼”政治,没有人做大饼,光分本来就不大的饼,很多国家陷入低度发展陷阱。

尽管美国和西方国家本身是根据这个次序发展权利的,但在西方意识形态主导下,在国际范围内,美国和一些西方国家努力向外推行“先权利,再发展”的逻辑。在发展话语上,发达国家一直声称要帮助后发展中国家的发展,但迄今并没有实现。西方发达国家往往对发展中国家的投资和贸易附加了太多的条件,尤其是政治条件,而广大发展中国家根本就不具备这些条件。这已经导致了广大发展中国家的不发展,甚至长期陷入贫困状态。对发展中国家来说,最重要的是发展的权利,通过发展来实现权利。一旦本末倒置,国家便有可能陷入长期的不发展状态。

2003年的伊拉克街头

(图源:新华社)

第三,很多方面人权的实现与今天西方式民主没有多大的关联。

这里所说的“西方式民主”指的是基于一人一票之上的民主。世界上第一个社会保障方案是在德国铁血宰相俾斯麦时代实现的。实际上,经验地看,西方社会大部分社会保障都是在“一人一票”民主之前就实现了的,很少有国家在一人一票建立起来之后才建立这些基本的社会制度。建立一个新制度需要权力和权威,“一人一票”的民主并非是确立一项新制度的最有效方法。西方大多基本国家体制都是在精英民主阶段期间或者大众民主化之前就确立起来了。不过,大众民主化之后,这些制度都经历了很大的变化,例如福利的过度扩张。

同时,民主和人权之间的关系是很复杂的。人们往往把民主和人权等同起来,这是从意识形态出发的视角。例如,美国一直被视为(至少自认为)是世界上最民主的国家,但这并不是说,美国人在世界上享受着最多的人权。经验地看,美国的确是世界上最富裕的国家,但美国也是世界上最不平等的国家。如果我们说平等是人权的一部分,那么美国的人权并没有反映在它的发展程度上。

人权的实现需要一个有效政府。当时俾斯麦时代的政府是非常有效的,其人权就实现得好。而如果政府变成无效的,人权就会出很大问题。

BLM运动中抗议的人群与美国警方对峙

(图源:CNN)

第四,人权的实现需要一个有效政府的存在。

德国俾斯麦政府是有效的,它催生了德国的社会保障体系。西方其他国家权利的实现也多少和政府的有效性相关。如果政府不能实现最低限度的共识,那么实现一项新制度和新权利就会困难重重。日本和亚洲“四小龙”实现公平增长的一个前提就是存在这样一个有效政府。如上所述,东亚经济体社会福利的实现并没有经历长时期和大规模的工人阶级运动就是因为政府主动作为,帮助实现社会群体的权利。中国的扶贫更是显著的一例。自改革开放以来,中国促成了8亿多人口脱离绝对贫困,对世界的扶贫贡献率在70%以上。这是公认的世界经济奇迹。

不管怎么说,权利并非抽象,而是发展的产物。在这方面,东西方都有一些好的实践经验。作为学者,我们必须客观地总结这些好的经验,让更多的人民享受到更好的权利。

GBA Review 新传媒